レンタカーは、旅行やビジネスシーン、カーシェアリングの代替など、さまざまなニーズに応えるサービスとして近年需要が高まっています。個人で一から開業もできますが、フランチャイズに加盟すればレンタカー会社のブランド力やノウハウを活用し、スムーズに経営を軌道に乗せられる可能性が高まるでしょう。

本記事では、レンタカービジネスの魅力や現状、始めるまでの手順、開業後に気を付けたいポイントについて解説します。開業資金が足りないときの対処法も紹介しているため、ぜひ参考にしてください。

書いてあること

レンタカービジネスの魅力と現状

レンタカービジネスに興味はあるものの、「本当にもうかるの?」と不安や疑問を感じている方は多いでしょう。結論から述べると、レンタカービジネスの需要は以前よりも高まっており、ポイントやこつをつかんで経営すれば利益化を見込めます。

実際、経済産業省が公開している第3次産業活動指数(サービス業を中心とした産業の活動状況を示す指標)によると、2015年を基準(100)とした場合、自動車賃貸業の2024年10~12月の活動指数は約108~114と、基準値超えが続いている様子が確認できます(※)。

需要増の理由として、新型コロナ感染拡大防止に伴う外出自粛が解消され、徐々に旅行やビジネスを目的とした遠出が増えていること、都市部を中心に車を持たない世帯が増え、レンタカーを利用する層が拡大したことなどが背景にあるようです。コロナ禍からの回復傾向はやや緩やかになりつつありますが、近年は物価高によって車を保有するのが困難になったこともあります。必要なときに必要な時間だけ車を借りられるレンタカーサービスの需要は、今後も伸びていくと予想できるでしょう。

※参考:経済産業省.「第3次産業活動指数(2024年12月分)」P10.https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/sanzi/result/pdf/ITA_press_202412j.pdf,(2025-02-27).

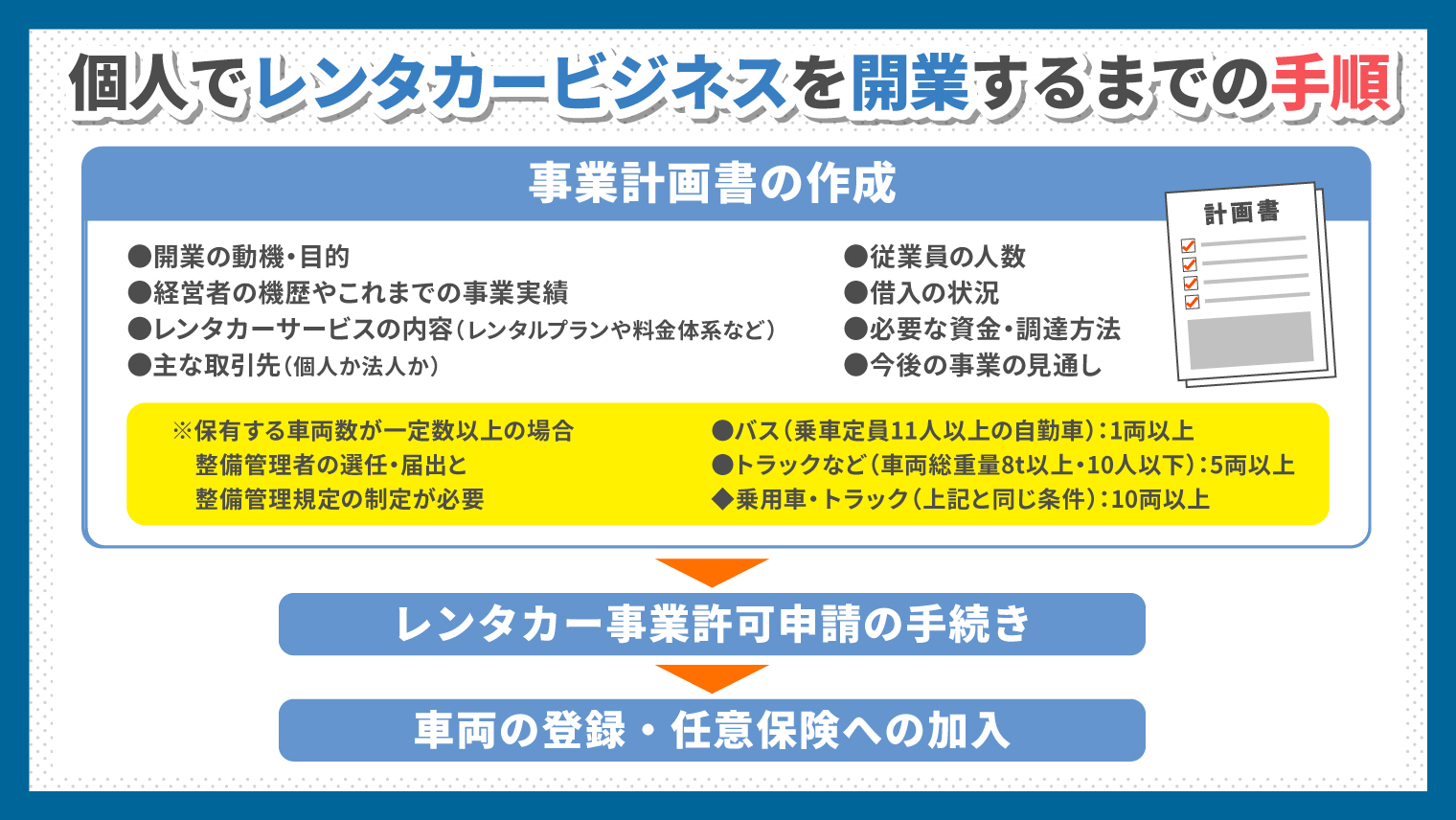

個人でレンタカービジネスを開業するまでの手順

個人でレンタカービジネスを開業する際は、さまざまな準備や手続きが必要になります。まずは大まかな流れや手順を理解し、やらなければならないことを把握した上で、計画的に準備を進めていきましょう。ここでは、個人でレンタカービジネスを開業するまでの基本的な手順をまとめました。

事業計画書の作成

事業計画書とは、開業の目的や今後の事業の見通しなどを記載する計画書のことです。事業計画書を作成すれば、これから始める事業の全体像が明確になるとともに、経営を軌道に乗せるための具体的な流れや、必要な物を整理できます。また、金融機関などから開業資金を調達する際、事業計画書の提出を求められるケースもあるため、作成しておいて損はないでしょう。

事業計画書には決まった様式がないため記載する内容は自由ですが、基本的には以下の項目を明記します。

- 開業の動機・目的

- 経営者の職歴やこれまでの事業実績

- レンタカーサービスの内容(レンタルプランや料金体系など)

- 主な取引先(個人か法人か)

- 従業員の人数

- 借入の状況

- 必要な資金・調達方法

- 今後の事業の見通し

いずれもなるべく具体的に、分かりやすく記載することが大切です。特に金額や人数については、可能な限りはっきりとした数字を明記しましょう。なお、保有する車両数が一定数以上の場合、整備管理者の選任・届出と、整備管理規定の制定が必要になります。整備管理者の選任・届出が必要になる保有車両の台数の基準は以下の通りです(※)。

- バス(乗車定員11人以上の自動車):1両以上

- トラックなど(車両総重量8t以上、10人以下):5両以上

- 乗用車・トラック(上記と同じ条件):10両以上

また今後の事業の見通しに関しては、開業から1年後を目途に記載します。売上や利益の見込みが主な内容ですが、机上の空論ではなく、なぜその数値を提示するのか、その根拠を示し、論理的に説明するのが大切です。

※参考:国土交通省.「レンタカー事業を経営する方へ」p2.https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/jikou/rentacar/renta-tetsuduki.pdf ,(2025-02-24).

レンタカー事業許可申請の手続き

レンタカービジネスは、道路運送法第80条の定めにより、国土交通大臣の許可を得て行う事業です(※)。そのため、レンタカービジネスを始める際は、主たる事業所の所在地を管轄する運輸支局長宛に必要な書類を提出し、許可申請の手続きを済ませる必要があります。

レンタカー事業新規許可申請には、以下の書類を準備します。

- 自家用自動車有償貸渡許可申請書

- 会社登記簿謄本(個人の場合は住民票)

- 貸渡料金表

- 貸渡約款

- 事務所別車種別配置車両数一覧表

- 貸渡しの実施計画書

自家用自動車有償貸渡許可申請書は運輸支局の窓口か、あるいは国土交通省のWebサイトなどでダウンロードして入手できます。貸渡しの実施計画書とは、レンタカー事業の内容や計画をより具体的に記したものです。事務所ごとに配置する責任者の氏名や役職、従業員への指導・研修の計画内容、加入する任意保険、整備管理者の配置計画などを記載します。これらの書類を2部(うち1部はコピー可)作成し、管轄の運輸支局の窓口に提出しましょう。

その後、運輸支局が受理した書類を基に所定の審査を行い、問題がなければ許可書が発行されます。審査にかかる時間は1カ月程度とされていますが、書類に不備が見つかった場合や申請が混み合っている時期は、さらに時間がかかることがあるため注意しましょう。

許可書は窓口まで受け取りに行きますが、その際、登録免許税の領収証書を提出する必要があるため、あらかじめ金融機関で登録免許税(9万円)を納付しておきます。なお、運輸支局で許可書を受け取る際は、併せて同支局でレンタカー事業者証明書の交付も申請しておきましょう。この証明書は次項で説明する車両の登録に使用します。

※参考:e-Gov法令検索.「道路運送法(第八十条)」.https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183#Mp-Ch_5-At_80 ,(2025-02-24).

車両の登録

レンタカービジネスで利用する車両の登録は、事業所を管轄する検査登録事務所(いわゆる車検場)で実施します。車両登録には、登録する台数分の車両登録申請用紙を作成し、レンタカー事業者証明書を添えて提出します。

以前は事業用自動車等連絡書を用いた手続きが必要でしたが、現在はレンタカー事業者証明書の提示で手続きを簡略化することが可能です。車両の登録が完了したら、交付された「わ」ナンバーのプレートをレンタカーに取り付けます。

任意保険への加入

万が一の事故が起こった場合に備え、レンタカーには任意保険をかけておく必要があります。補償内容の目安は以下の通りです。

- 対人保険:1人当たり8,000万円以上

- 対物保険:1件当たり200万円以上

- 搭乗者保険:搭乗者1人当たり500万円以上

なお、近年の任意保険は対人・対物無制限の補償内容となっていることが一般的でしょう。搭乗者保険は、契約であらかじめ定められた金額を入通院日数や後遺障害の程度に応じて補償する保険のことです。対人保険は治療費や精神的損害の実損額を支払うものであるため、搭乗者保険を付加しておけば、より補償を受けられるかもしれません。任意保険の補償内容や保険料は保険会社やプランによって異なるため、各社を比較検討し、ニーズを満たすものに加入しましょう。

フランチャイズでレンタカービジネスを始めるメリット

個人がレンタカービジネスを始める方法には、個人開業する方法と、フランチャイズに加盟する方法の2パターンがあります。

個人開業とは、自社ブランドを立ち上げ、一からレンタカー事業を始める方法です。

料金設定やサービス内容などを自由に決められる自由度の高さが大きな利点ですが、専門知識やノウハウが不足していると集客に失敗し、経営危機に陥るリスクが高くなる傾向にあります。そのため、初心者の多くはフランチャイズに加盟してレンタカービジネスを始めるのが一般的です。

なぜフランチャイズ加盟が人気なのか、その理由は大きく分けて3つあります。

本社からサポートを受けられる

個人開業の場合、事業所の立地や車両選び、マーケティングに至るまで、全て自分一人でまかなわなければなりません。立地選びやマーケティングに失敗するとお客さんがなかなか集まらず、経営が立ち行かなくなる恐れがあります。その点、フランチャイズなら本社から立地・車両の選び方や集客方法、マーケティングなど、さまざまなノウハウを授けてもらえるため、スムーズに事業を開始しやすくなります。

開業後も、定期的な研修や情報提供などのサポートを受けられるため、レンタカー業界に詳しくない方でも経営しやすいでしょう。

ブランド力で集客できる

個人開業の場合、知名度や経験がゼロの状態からスタートするため、固定客を獲得するには長い時間がかかりがちです。一方、フランチャイズなら加盟した本社のブランド名を掲げて開業できます。フランチャイズビジネスを展開しているレンタカー会社は業界内で知名度の高い大手企業が多いため、ユーザーからの信頼を獲得しやすく、高い集客効果を期待できます。

店舗の運営に専念しやすい

レンタカー事業を成功させるには、開業後も引き続きマーケティング活動を行い、新規顧客の獲得やリピーターの確保に努めなければなりません。その一方で、問い合わせや予約の対応、レンタカーの貸渡や返却の受付、車両の管理やメンテナンスなど、通常の業務も並行して行う必要があり、経営者は多忙を極めます。

フランチャイズなら、本社がマーケティング活動を代行してくれたり、業務効率化に役立つシステムを提供したりしてくれるため、経営者の業務負担が軽減される傾向にありますます。個人開業に比べると店舗の運営に専念しやすいところが利点です。

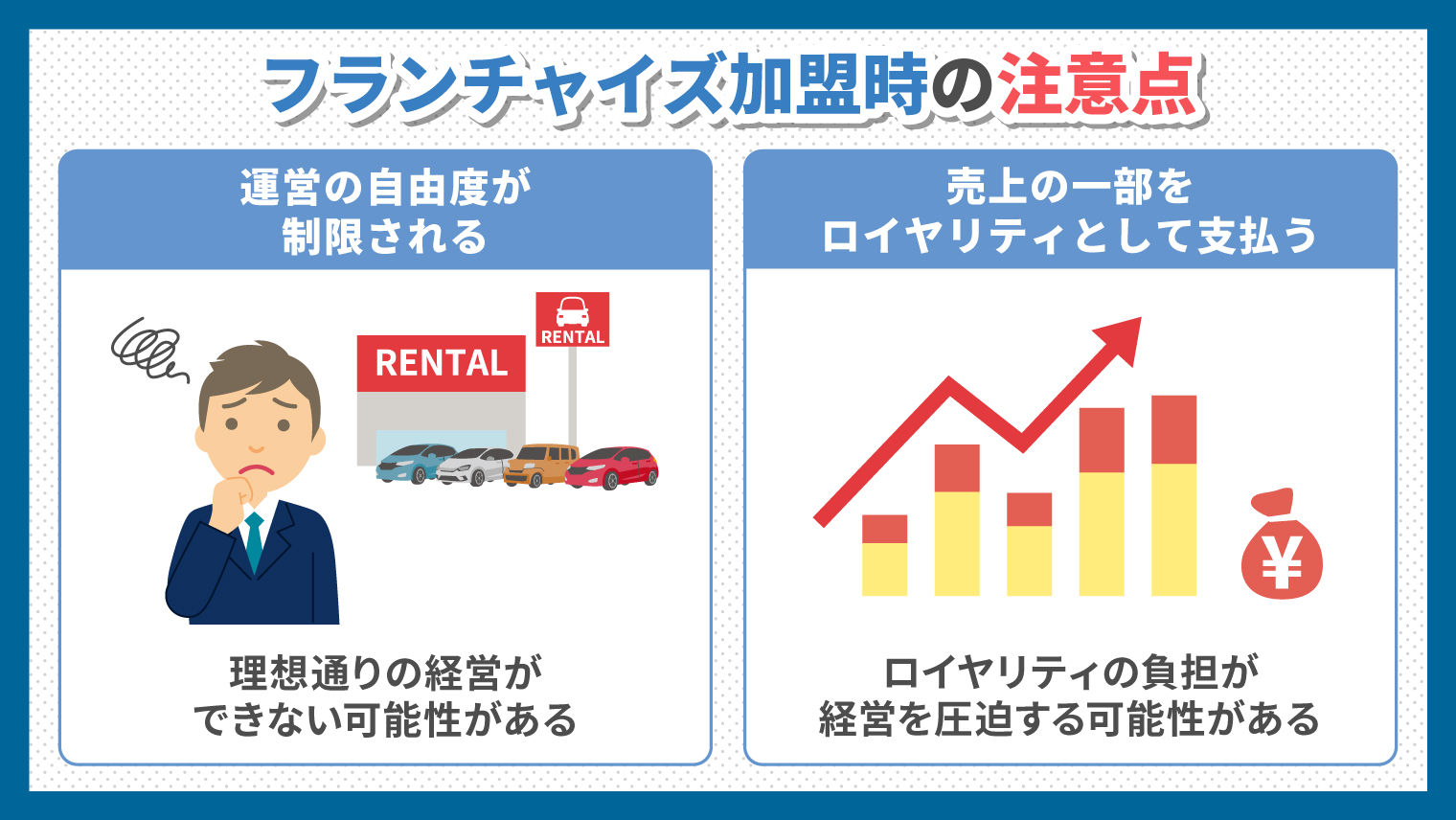

フランチャイズ加盟時の注意点

フランチャイズでレンタカー事業を始めるのはメリットが多い一方、気を付けたい点もいくつかあります。フランチャイズ加盟時に注意したいポイントは以下の2つです。

運営の自由度が制限される

フランチャイズ加盟店の価格設定やサービス内容は、あらかじめ本社が決めた規定に従う必要があります。そのため、さらに値上げして利益を出したい、他のプランでサービスを提供したいといった希望の実現は難しく、理想通りの経営ができない可能性があります。

売上の一部をロイヤリティとして支払う

フランチャイズ加盟店では、本社の商標やブランド、ノウハウ、サポートなどの提供を受ける代わりに、対価としてロイヤリティ(料金)を支払います。経営を軌道に乗せるまでは、このロイヤリティの負担が経営を圧迫する可能性があるため、支払い方法やロイヤリティの計算方法などをきちんと確認し、どの方式が適しているのか熟慮する必要があります。

レンタカー開業の資金が足りないときは?

レンタカーを開業するためには、レンタカーの調達代や任意保険料、事業所の家賃、登録免許税、広告宣伝費、事務関連費、フランチャイズ加盟費、備品代など、さまざまな費用がかかります。中でも特に大きな割合を占めるのがレンタカーの調達費用で、中古車であっても数百万円の費用がかかってしまいます。

開業後の運転資金も含めると、手元には300万~700万円程度のお金を用意する必要があるでしょう。全ての費用を自己資金で用意できるならそれに越したことはありませんが、前述の通り、経営が軌道に乗るまでは万が一の場合に備えて手元により多くの資金を残しておくことが大切です。そのため、開業資金が足りないと思ったら、以下の方法で資金調達することを検討しましょう。

金融機関からの融資

銀行や日本政策金融公庫などの金融機関から融資を受ける方法です。特に日本政策金融公庫では、新たに事業を始める方向けに新規開業資金や運転資金を融資する創業融資を実施しています。原則として無担保・無保証人で利用できる上、設備資金は20年以内(うち据置期間5年以内)、運転資金は原則10年以内(うち据置期間5年以内)と長期の借り入れが可能で、しかも利率は一般的な金融機関よりも低めに設定されているのが特徴です。融資限度額も7,200万円(うち運転資金4,800万円)と幅が広いため、レンタカー開業資金の調達に適しているでしょう。

なお、創業融資を利用するには創業計画書を作成する必要があるため、きちんと準備しておきましょう。

自治体の支援制度を利用する

自治体の中には、新規事業を始める方向けに支援制度を設けているところもあります。一定の要件を満たせば、低金利で融資を受けたり、補助金や助成金の交付を受けたりすることが可能です。制度を利用する条件や融資・助成金・補助金の内容は自治体によって異なるため、お住まいの役所に問い合わせてみることをおすすめします。

中古車を利用する

レンタカーとして使用する車両を全て新車でそろえると、車両費がかなり高額になってしまいます。開業資金に余裕がない場合は、新車にこだわらず、より安価で手に入る中古車を活用することも検討してみましょう。

ただし安いからといって状態の悪い中古車を仕入れると、思った以上にメンテナンス費用がかさみ、コストパフォーマンスが落ちる可能性があります。車の状態や安全性は集客にも関わる重要な要素なので、中古車の中でも状態が良く、メンテナンスが行き届いた車両を選びましょう。なお中古車を使ってレンタカービジネスを行うには、別途、古物商許可が必要になるため要注意です。

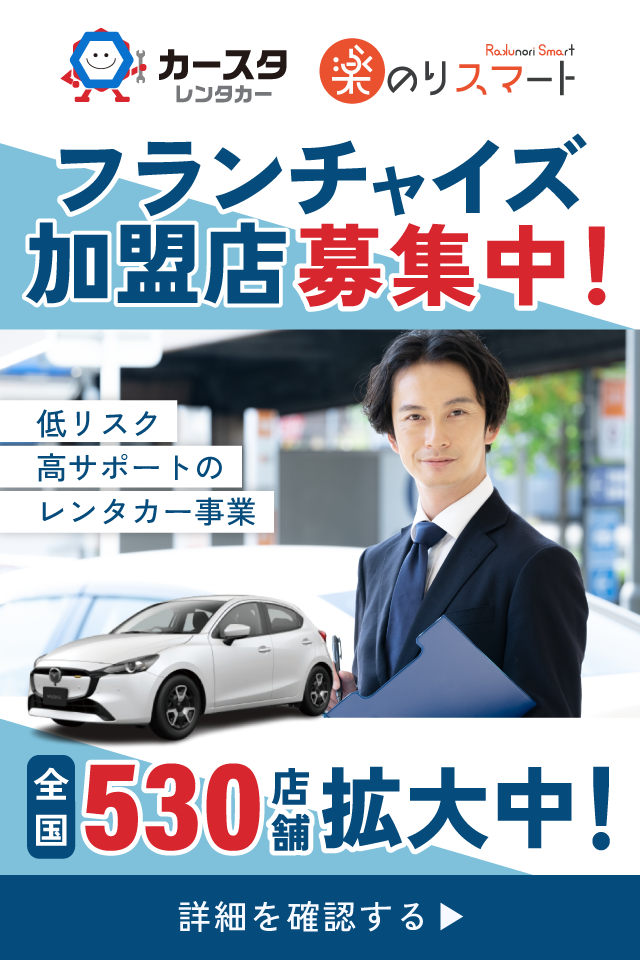

低コストで始められるフランチャイズを探す

フランチャイズといっても、どのブランドを選ぶかによってロイヤリティの仕組みや運営システム、サポート体制などに大きな違いがあります。特にコストを抑えたいときにチェックしたいのは、加盟金と契約更新料、車両の調達条件の有無です。

加盟金はどの会社でも発生しますが、金額に差があるため、初期費用を抑えたいのならなるべく条件の良いところを選ぶのがポイントです。またフランチャイズは有期契約なので、満了を迎えたときは契約を更新する必要があります。その際、会社によっては更新料が発生するところもあります。さらに、利用する車種に制限を設けているところに加盟した場合、車両選びの選択肢が狭まるため、コストを抑えにくくなる可能性があります。

フランチャイズでも選んだ会社によって条件が大きく異なってくるため、各社の条件をじっくり比較検討し、コストの節約を図りましょう。

レンタカービジネスを始めるのなら開業手順や資金の調達方法をチェックしておこう

レンタカービジネスを始めるには、レンタカー事業許可の申請手続きを行ったり、車両の登録手続きなどを済ませたりする必要があります。さらに、開業のためには車両費用やフランチャイズ加盟費用など、さまざまなコストがかかるため、まとまった資金の調達も不可欠です。レンタカービジネスをスムーズに開業するためにも、手続きの手順や資金の調達方法をあらかじめ確認し、計画的に準備を進めていきましょう。

カースタレンタカーでは、コストを抑えた料金設定や、柔軟に料金を変動させられるダイナミックプライシングの採用、手厚いサポート体制により、初めての方のレンタカービジネス開業を徹底支援します。レンタカービジネスの開業に興味・感心のある方は、ぜひカースタレンタカーまでお気軽にお問い合わせください。また、レンタカー開業に関する情報はこちらのサイトでも紹介しています。

レンタカーのフランチャイズ!開業方法とメリット・デメリットまとめ

6時間2,000円から利用可能